论文部分内容阅读

摘要:社会的发展、进步使得跨文化教育在外语教学中的地位变得越来越重要。本文从三方面讨论了英语教学中跨文化教育的重要意义。

关键词:英语教学;跨文化交际;跨文化意识

我们常听到这样一个故事:一位外国人赞扬某位中国人的夫人漂亮,“Your wife looks beautiful.”。素以谦虚为美德的中国人顺口回答,“Where, where.”(哪里, 哪里。) 外国人愣了一下,不知如何回答,便灵机一动说,“Everywhere, everywhere.”。当然,这只不过是个笑话,但听完之后,我们还得明白,造成这个笑话的主要原因是中西文化差异阻碍了双方间的正常交流。

21世纪是信息化的时代,对外交往日益频繁。在这个前提下,英语教学也应以培养学生的跨文化交际能力为目的。跨文化交际(intercultural communication/cross-cultural communication),指本族语者与非本族语者之间的交际,也指任何在语言和文化背景方面有差异的人们之间的交际。由于各民族所处的生态、物质、社会及宗教等环境不同,因而产生了各自的语言环境,也造就了不同的语言习惯、社会文化、风土人情等语境因素,从而产生了不一样的说话方式和表达习惯。因此,在交流中,人们总喜欢按照自己的说话方式来分析和理解对方的话语,这就可能会导致对话语做出不准确的推论,产生文化冲突和障碍。

一、 跨文化交际教学的必要性

H. Goodnongh在《文化人类学与语言学》(Cultural Anthropology and Lingusitics)一书中指出:“一个社会的语言是该社会文化的一个方面,语言和文化是部分与整体的关系。语言作为文化的组成部分,其特殊性表现在:它是学习文化的主要工具,人在学习和运用语言的过程中获得整个文化。” 语言和文化的关系就像鱼和水,二者密不可分。语言是文化的载体和媒介,而文化影响和制约着语言交际。语言反映一个民族的特征,它不仅包含着该民族的历史和文化背景,而且还蕴藏着该民族对人生的看法,反映了他们的生活和思维方式。如今,人们意识到,语言至少有两套规则:一是结构规则,即语音、词汇、语法等;二是使用规则,即决定使用语言是否得体的诸因素。这两套规则使得我们必须了解与语言相联系的语境,换句话说,我们得明白在什么场合该讲什么话。我们在与外国人交流的时候常会碰到这样的情况:一个句子,语法非常准确,但却达不到交际的目的,有时甚至造成意想不到的后果。可见,为了使英语学习者具有较强的交际能力,同时也为了使跨文化交流能顺利进行,交际者就必须注重跨文化意识的培养,了解双方语言和文化的异同。

二、 跨文化交际教学的主要内容

外语教师都希望学生能用外语进行正确、流利和自然的交流。要达到这个要求,教师除了传授语言基本知识以外,还必须有意识地培养和提高学生的跨文化意识,让他们了解跨文化教学的主要内容,并逐渐掌握所学语言国家的文化、背景、风土人情和生活方式等方面的知识。

1.了解跨文化交流的语言符号系统,包括词汇、句法、语用规则等。

不同的文化赋予某些词汇特殊的含义,了解这些词汇的字面意义和引申意义,是有效地进行跨文化交流的关键之一。例如, “红”可象征兴旺、发达、顺利、受人重视:红利、红运、开门红、红包、走红、红得发紫等。“红”还可象征喜庆:逢年过节张灯结彩挂大红灯笼,门上贴红对联等。“红”还可象征革命和政治觉悟高:红军、红领巾、又红又专等。而英语中red并没有汉语中的引申意义:red-light district是妓女出没的“红灯区”, in the red指预算或帐目中的赤字。又如,英语中的“peasant”与汉语中的“农民”所体现的意义并不完全相同,“peasant”在英语中还可有贬义。《美国传统词典》给peasant下定义:“乡下人、庄稼人、乡巴佬”,“教养不好的人、粗鲁的人”。《新编韦氏大学词典》:“一般指未受过教育的、社会低下的人”。在汉语中,“农民”指直接从事农业生产劳动的人,无论在革命斗争中或是在社会主义建设中都是一支重要的力量,丝毫无贬义。

在跨文化交流中,不了解双方文化差异就会导致语言形式选择上的失误。这种失误与交流双方的身份、语域、话题熟悉的程度有关。例如,在受到别人夸奖时,“Thank you”是英语中最常用的回答。但是,中国人讲究自谦,因而在这种场合下,往往会回答 “过奖,过奖”或“惭愧,惭愧”之类的话。如果把这些话直译为:“You flatter me”或“ I feel ashamed”,而不用“thank you”,将会很不得体。又如,英美人见面一般都会招呼对方说,“Hi”,“Hello”,“Good morning/afternoon/evenging”等。而中国人习惯说:“吃了吗?”,“去哪儿?”;或就对方在做的事发问,“做饭哪?”,“回来了?”。这样的招呼方式在英美人看来就是明知故问,甚至是对个人隐私的侵犯,他们可能还会在心里嘀咕,“It’s none of your business.”

2.学会跨文化交流中的非言语交际,包括人体语、时间语、空间语等。

非言语交际是除了言语交际以外的另一种交际形式,它在交际中的作用非常重要。Samovar说“绝大多数研究专家认为,在面对面交际中,信息的社交内容只有35%左右是语言行为,其它都是通过非语言行为传递的。”(Samovar et al, 1981)然而,值得注意的是,很多人在跨文化交流中,忽略了非言语交际行为和手段的文化差异和影响,结果导致了跨文化交流中的种种误解和冲突。教师应在教学中介绍英语的非语言交际的表现方式、含义、功能以及它与母语文化中非语言交际的异同,帮助学生学会正确、得体地处理文化差异和文化冲突的方法。例如,耸肩动作在英语文化中表示不知道、没办法、没希望、不理解、让步、不愿参与争论、拒绝接触、不愿解释、束手无策等多种含义。然而在汉语文化中没有这一身势动作,中国人很难准确理解这一动作在不同场合中的具体含义,因此盲目仿效就容易闹笑话。又如,英美人在交谈时总保持45-80厘米的距离,同性间很少有身体上的近距离接触,他们不拉手,也不攀肩膀;而在中国,关系亲密的同性也会手拉手,男性间甚至还会攀肩搭背,这在外国人看来是不可思议的。

3.了解和体会中西方价值观念和思维习惯上的差异,包括人生观、宇宙观、人际关系、道德准则等。

价值观决定人们如何进行交际。无论是语言交际还是非语言交际,无一不受到价值观的支配。在人际交往中,中国人言谈举止都非常小心,惟恐伤了和气,破坏人际间的和谐,因此他们说话比较含蓄、委婉。而西方人恰恰认为东方人的“含蓄、委婉”是“不可捉摸的”,因为他们所注重的是坦诚、直率。例如,为了顾及他人的面子,中国人很少直接说“不”来拒绝别人的提议或邀请。他们会说“我考虑考虑”来暗示自己做出的否定答案。如果發出邀请的是西方人,那么中国人的“考虑考虑”一定会让他们大伤脑筋。又如,在餐桌上,西方人往往不会一而再,再而三地劝客人吃菜喝酒。他们借此以示对客人的尊重。而在中国,主人定是要三番五次的劝菜劝酒,以示热情。这就是为何初到西方人家做客的中国人会感觉受到冷落的原因。

三、 如何培养学生的跨文化交际能力

跨文化交际教学的方法多种多样,教师可以采用灵活、多变的方法提高学生对文化的敏感性,培养他们的文化意识,帮助他们主动、自觉地融入新的文化环境中。

首先,教师应加强自身修养,具备扎实的语言功底,掌握广泛的相邻学科的关联知识和英美文化知识,并运用这些知识搭建学生和英美文化教育间的桥梁,从而成为两种不同文化的传播者。

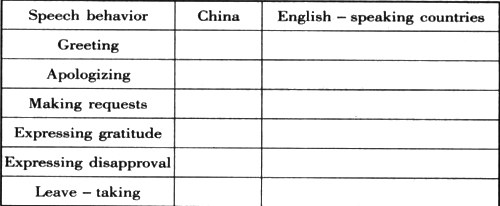

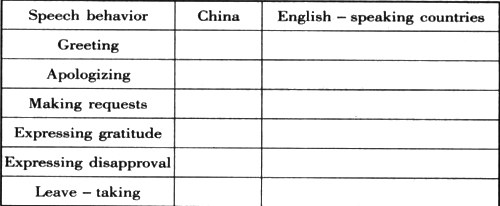

其次,通过比较习得文化。教师可利用自己的文化教育洞察力和感悟力,从称呼、招呼语、告别、做客、谦虚、道歉、赞扬等方面,帮助学生比较并掌握英汉文化的异同,避免学生在使用英语过程中出现语用错误,使学生尽快获得跨文化意识。例如,可设计如下图表帮助学生找出这些异同:

再次,利用多种渠道、多种手段,吸收和体验异国文化。随着现代科技的迅速发展,学生能更快捷、更全面地了解西方社会发生的事件;在获得信息的同时,提高语言水平,增强文化意识。教师可运用多媒体教学设备,让学生在外国文化的氛围中直观地了解外国艺术、历史和风土人情,对英语的实际运用耳濡目染。如:在上《英语2》(基本版)Unit7 Thanksgiving Day时,布置学生通过互联网收集资料,播放录像,呈现感恩文化,并让学生与中国的传统节日——春节作比较。

四、 结束语

随着中国经济的迅速腾飞,中国越来越多地参与到国际事务中。因此,提高学生英语的应用能力成为21世纪英语教学的一项紧迫任务。为此,我们必须改变传统教学中只注重语言教学的单一形式,把对文化的教育融入到语言知识的传授中来,最终实现英语教学中跨文化交际能力的培养这一目的。

参考文献:

[1]Samovar et al. Understanding Intercultural Communication. Wadsworth [M].1981.

[2]胡文仲.文化与交际[M].外语教学与研究出版,1994.

[3]刘绍忠.语境与语用能力.外国语[J].1997,(3).

[4]H. Goodnongh.文化人类学与语言学(Cultural Anthropology and Lingusitics[M]. Macmillian Press.

关键词:英语教学;跨文化交际;跨文化意识

我们常听到这样一个故事:一位外国人赞扬某位中国人的夫人漂亮,“Your wife looks beautiful.”。素以谦虚为美德的中国人顺口回答,“Where, where.”(哪里, 哪里。) 外国人愣了一下,不知如何回答,便灵机一动说,“Everywhere, everywhere.”。当然,这只不过是个笑话,但听完之后,我们还得明白,造成这个笑话的主要原因是中西文化差异阻碍了双方间的正常交流。

21世纪是信息化的时代,对外交往日益频繁。在这个前提下,英语教学也应以培养学生的跨文化交际能力为目的。跨文化交际(intercultural communication/cross-cultural communication),指本族语者与非本族语者之间的交际,也指任何在语言和文化背景方面有差异的人们之间的交际。由于各民族所处的生态、物质、社会及宗教等环境不同,因而产生了各自的语言环境,也造就了不同的语言习惯、社会文化、风土人情等语境因素,从而产生了不一样的说话方式和表达习惯。因此,在交流中,人们总喜欢按照自己的说话方式来分析和理解对方的话语,这就可能会导致对话语做出不准确的推论,产生文化冲突和障碍。

一、 跨文化交际教学的必要性

H. Goodnongh在《文化人类学与语言学》(Cultural Anthropology and Lingusitics)一书中指出:“一个社会的语言是该社会文化的一个方面,语言和文化是部分与整体的关系。语言作为文化的组成部分,其特殊性表现在:它是学习文化的主要工具,人在学习和运用语言的过程中获得整个文化。” 语言和文化的关系就像鱼和水,二者密不可分。语言是文化的载体和媒介,而文化影响和制约着语言交际。语言反映一个民族的特征,它不仅包含着该民族的历史和文化背景,而且还蕴藏着该民族对人生的看法,反映了他们的生活和思维方式。如今,人们意识到,语言至少有两套规则:一是结构规则,即语音、词汇、语法等;二是使用规则,即决定使用语言是否得体的诸因素。这两套规则使得我们必须了解与语言相联系的语境,换句话说,我们得明白在什么场合该讲什么话。我们在与外国人交流的时候常会碰到这样的情况:一个句子,语法非常准确,但却达不到交际的目的,有时甚至造成意想不到的后果。可见,为了使英语学习者具有较强的交际能力,同时也为了使跨文化交流能顺利进行,交际者就必须注重跨文化意识的培养,了解双方语言和文化的异同。

二、 跨文化交际教学的主要内容

外语教师都希望学生能用外语进行正确、流利和自然的交流。要达到这个要求,教师除了传授语言基本知识以外,还必须有意识地培养和提高学生的跨文化意识,让他们了解跨文化教学的主要内容,并逐渐掌握所学语言国家的文化、背景、风土人情和生活方式等方面的知识。

1.了解跨文化交流的语言符号系统,包括词汇、句法、语用规则等。

不同的文化赋予某些词汇特殊的含义,了解这些词汇的字面意义和引申意义,是有效地进行跨文化交流的关键之一。例如, “红”可象征兴旺、发达、顺利、受人重视:红利、红运、开门红、红包、走红、红得发紫等。“红”还可象征喜庆:逢年过节张灯结彩挂大红灯笼,门上贴红对联等。“红”还可象征革命和政治觉悟高:红军、红领巾、又红又专等。而英语中red并没有汉语中的引申意义:red-light district是妓女出没的“红灯区”, in the red指预算或帐目中的赤字。又如,英语中的“peasant”与汉语中的“农民”所体现的意义并不完全相同,“peasant”在英语中还可有贬义。《美国传统词典》给peasant下定义:“乡下人、庄稼人、乡巴佬”,“教养不好的人、粗鲁的人”。《新编韦氏大学词典》:“一般指未受过教育的、社会低下的人”。在汉语中,“农民”指直接从事农业生产劳动的人,无论在革命斗争中或是在社会主义建设中都是一支重要的力量,丝毫无贬义。

在跨文化交流中,不了解双方文化差异就会导致语言形式选择上的失误。这种失误与交流双方的身份、语域、话题熟悉的程度有关。例如,在受到别人夸奖时,“Thank you”是英语中最常用的回答。但是,中国人讲究自谦,因而在这种场合下,往往会回答 “过奖,过奖”或“惭愧,惭愧”之类的话。如果把这些话直译为:“You flatter me”或“ I feel ashamed”,而不用“thank you”,将会很不得体。又如,英美人见面一般都会招呼对方说,“Hi”,“Hello”,“Good morning/afternoon/evenging”等。而中国人习惯说:“吃了吗?”,“去哪儿?”;或就对方在做的事发问,“做饭哪?”,“回来了?”。这样的招呼方式在英美人看来就是明知故问,甚至是对个人隐私的侵犯,他们可能还会在心里嘀咕,“It’s none of your business.”

2.学会跨文化交流中的非言语交际,包括人体语、时间语、空间语等。

非言语交际是除了言语交际以外的另一种交际形式,它在交际中的作用非常重要。Samovar说“绝大多数研究专家认为,在面对面交际中,信息的社交内容只有35%左右是语言行为,其它都是通过非语言行为传递的。”(Samovar et al, 1981)然而,值得注意的是,很多人在跨文化交流中,忽略了非言语交际行为和手段的文化差异和影响,结果导致了跨文化交流中的种种误解和冲突。教师应在教学中介绍英语的非语言交际的表现方式、含义、功能以及它与母语文化中非语言交际的异同,帮助学生学会正确、得体地处理文化差异和文化冲突的方法。例如,耸肩动作在英语文化中表示不知道、没办法、没希望、不理解、让步、不愿参与争论、拒绝接触、不愿解释、束手无策等多种含义。然而在汉语文化中没有这一身势动作,中国人很难准确理解这一动作在不同场合中的具体含义,因此盲目仿效就容易闹笑话。又如,英美人在交谈时总保持45-80厘米的距离,同性间很少有身体上的近距离接触,他们不拉手,也不攀肩膀;而在中国,关系亲密的同性也会手拉手,男性间甚至还会攀肩搭背,这在外国人看来是不可思议的。

3.了解和体会中西方价值观念和思维习惯上的差异,包括人生观、宇宙观、人际关系、道德准则等。

价值观决定人们如何进行交际。无论是语言交际还是非语言交际,无一不受到价值观的支配。在人际交往中,中国人言谈举止都非常小心,惟恐伤了和气,破坏人际间的和谐,因此他们说话比较含蓄、委婉。而西方人恰恰认为东方人的“含蓄、委婉”是“不可捉摸的”,因为他们所注重的是坦诚、直率。例如,为了顾及他人的面子,中国人很少直接说“不”来拒绝别人的提议或邀请。他们会说“我考虑考虑”来暗示自己做出的否定答案。如果發出邀请的是西方人,那么中国人的“考虑考虑”一定会让他们大伤脑筋。又如,在餐桌上,西方人往往不会一而再,再而三地劝客人吃菜喝酒。他们借此以示对客人的尊重。而在中国,主人定是要三番五次的劝菜劝酒,以示热情。这就是为何初到西方人家做客的中国人会感觉受到冷落的原因。

三、 如何培养学生的跨文化交际能力

跨文化交际教学的方法多种多样,教师可以采用灵活、多变的方法提高学生对文化的敏感性,培养他们的文化意识,帮助他们主动、自觉地融入新的文化环境中。

首先,教师应加强自身修养,具备扎实的语言功底,掌握广泛的相邻学科的关联知识和英美文化知识,并运用这些知识搭建学生和英美文化教育间的桥梁,从而成为两种不同文化的传播者。

其次,通过比较习得文化。教师可利用自己的文化教育洞察力和感悟力,从称呼、招呼语、告别、做客、谦虚、道歉、赞扬等方面,帮助学生比较并掌握英汉文化的异同,避免学生在使用英语过程中出现语用错误,使学生尽快获得跨文化意识。例如,可设计如下图表帮助学生找出这些异同:

再次,利用多种渠道、多种手段,吸收和体验异国文化。随着现代科技的迅速发展,学生能更快捷、更全面地了解西方社会发生的事件;在获得信息的同时,提高语言水平,增强文化意识。教师可运用多媒体教学设备,让学生在外国文化的氛围中直观地了解外国艺术、历史和风土人情,对英语的实际运用耳濡目染。如:在上《英语2》(基本版)Unit7 Thanksgiving Day时,布置学生通过互联网收集资料,播放录像,呈现感恩文化,并让学生与中国的传统节日——春节作比较。

四、 结束语

随着中国经济的迅速腾飞,中国越来越多地参与到国际事务中。因此,提高学生英语的应用能力成为21世纪英语教学的一项紧迫任务。为此,我们必须改变传统教学中只注重语言教学的单一形式,把对文化的教育融入到语言知识的传授中来,最终实现英语教学中跨文化交际能力的培养这一目的。

参考文献:

[1]Samovar et al. Understanding Intercultural Communication. Wadsworth [M].1981.

[2]胡文仲.文化与交际[M].外语教学与研究出版,1994.

[3]刘绍忠.语境与语用能力.外国语[J].1997,(3).

[4]H. Goodnongh.文化人类学与语言学(Cultural Anthropology and Lingusitics[M]. Macmillian Press.