论文部分内容阅读

这是一个长城沿线典型的军事城堡群,坚实的堡墙和高大的堡门告诉你,这里曾是杀声震天的古代战场,这里的人民总是在战争中首当其冲。但只有遭受了苦难才更珍惜生活的美好,才会安享和平的乐趣。

中国的辽阔国土上有一条非常著名的地理分界线——400毫米等降水量线,它分开了中国的干旱区和湿润区。正是由于这种降水量的区别,两种截然不同的生产方式产生了:畜牧与农耕。在中国古代历史上,这条分界线以北的游牧民族由于生产力的不稳定和军事力量的强大,曾经屡屡南下侵扰分界线以南的中原农耕民族,掠夺财富和人口,中原王朝则不断进行反击。

这种掠夺与反掠夺几乎贯穿了中国整个封建社会史。中原王朝出于安全考虑,不断在这条等降水量线附近修建防御工事。假如坐飞机在这一带的上空兜一圈,你一定会看到大地被分成一条条、一格格的,条条的是历代修建的长城,方格的则是城堡,都是防御工事。

在北京正西200公里处的一个小盆地中,这种方格显得异常密集,相传这里有“八百庄堡”,“逢村便是堡”。这个1000多平方公里的小盆地叫壶流河盆地,位于河北省蔚县境内。据蔚县1985年的文物普查数据,当时县域内保存的古堡近300座。由于自然和人为破坏,目前这一数量已经减少到150座左右。

至于这些古堡的修建时间,正史中并未明确记载,蔚县文物部门的说法是明代。蔚县明代时称蔚州,从《蔚州志》、《宣化府志》等地方志中屡屡出现的“民堡土筑”等字眼中推测,明代一说站得住脚。

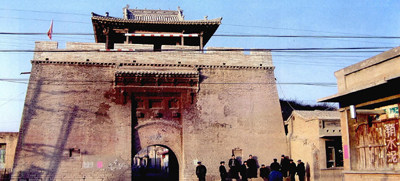

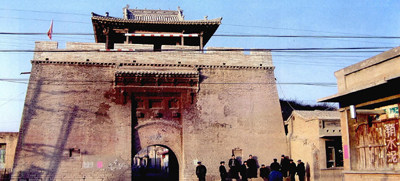

在这数量众多的古堡中,蔚县暖泉镇的西古堡可算做首屈一指,它也是目前少数被保护的古堡之一。在暖泉市镇的弹丸之地上,依次排开三座古堡。数百年来,暖泉的人民便是在这三座古堡内外繁衍生息。这些古堡是当年边地人民与强敌作战的产物,它凝聚的是鲜血和杀气。但是当你今日走进这古堡之中,感受到的却分明是安闲与自在,宁静的古堡中人们慢慢去担水,慢慢的去逛街,或是干脆在堡门口坐下享受阳光,强悍的城堡只是安闲生活的一个反衬。

暖泉三堡

明代北京西北方用于抵御蒙古侵扰的长城有内外两层,紫荆、倒马是都是内长城关隘,蔚州位于二关之西北,是二关的屏障。在明代,如果说京师之安危系于紫荆、倒马二关,那么紫荆、倒马二关之安危系于蔚州,而蔚州之安危则与暖泉古镇紧密相连。

蔚县的地形分为南、中、北三部分,南部和北部都是山区,是山西恒山向西延伸的余脉,中部是由壶流河冲积成的盆地,两条山脉在盆地西部逐渐合拢成一道狭隘的山口,暖泉古镇就坐落在这个山口上,从这个山口向西就是雁北高原,游牧民族的无数次侵扰都是最先由雁北开始的。而蒙古骑兵一旦从暖泉这个山口突破,就会一举通过壶流河盆地进击紫荆关。

暖泉有“三堡六巷十八庄”之称,三堡指的是西古堡、中小堡和北官堡,三堡互成犄角之势,西古堡在西南,中小堡在西古堡之东,北官堡则在另两堡东北,一旦战事爆发,三堡可互相支援、配合作战。三堡构成了古镇的骨架,而它们也正建筑在从雁北通往壶流河盆地乃至华北平原的古道之上。可见,这些古堡的建设完全是为军事之用。

三堡中西古堡与北官堡规模较大,均呈200多米的正方形,堡内有居民200户左右。中小堡规模较小,呈一南北长约150米、东西宽约50米的矩形,堡内居民不到100户。

当地人普遍的看法是,北官堡在三堡中建成年代最早。目前北官堡的堡墙已经损毁不少,东西两侧均损毁大半,只有东北角保存较完整,堡墙的宽度有两三米。北官堡唯一的堡门在文革中遭到过破坏,幸主体未遭毁坏,堡门位于堡南,高10米左右,宽12米左右。小小的堡有这样厚实的城墙和高大的堡门,也能反映出当时军事斗争的残酷。这个堡门最吸引人的是其上的歇山顶城楼,歇山顶中国建筑屋顶的一种形式,在等级森严的中国古代社会,该形式仅次于建造皇家建筑的庑殿顶,可见该堡的规格比较高。确实,从其名字中可知该堡为政府所管的官堡,以区别于民堡。

西古堡和中小堡都是民堡。中小堡规模较小,其内也无引人注目的建筑和工程等,目前该堡堡墙损毁很严重,大半已荡然无存,只留一较小的堡门比较完整。而西古堡除东堡墙损坏外,基本主体结构较完整。

西古堡可以说是蔚县境内最有代表性的古堡,其集“古城堡、古寺庙、古戏楼、古民居”为一体。城堡的堡墙和堡门比起北官堡来毫不逊色。该堡有南北两门,两门外各有一个瓮城,体现出对该堡的军事防御功能。但军事斗争的残酷不代表人民生活只围绕军事而转,南瓮城小小一块地方集中了地藏寺、戏楼、马神庙、三义庙、观音店、广慈庵,北瓮城原有九天阁、钟鼓楼、真武庙(均在文革中遭到了破坏)。另外,堡内有大量的古民居。2006年,西古堡正式成为全国文物保护单位。

古堡生活

自明朝以将,暖泉人民便生活在这古堡内外,从基本的吃住到繁荣的商贸、祭祀等活动,无一不与这古堡相联系。军事斗争的残酷并不代表人民生活只围绕军事而转,人民总是寻求着自己的世俗和精神生活,一旦战事停止,人们就会安闲的享受和平。从清朝开始,蔚县和附近地区已经不再是边境,而是内地,地域角色的变化使得这里的人民越来越注重自己的生活。

暖泉古人对住房非常讲究,三个堡内满是四合院和套院,院内正房、偏房均为砖木结构。房屋青砖坚实平整、勾缝细腻,屋顶拱圆、青瓦密合,整座房屋坚实如一座堡垒。格窗全为木制,以油料彩绘,不少屋顶栋梁还绘有精致的图案。院内以条石做台阶,以青砖铺地,那些断裂的青砖和条石上深深的印痕显示着这院落经历过不知多少代人。即使在一些被废弃的房子中,你仍能看到油绘的栋梁依然有亮泽。

三堡中的民居以西古堡最为有名,据当地文物部门资料显示,堡内有传统民居180所,其中“九连环”套院3所,四合院49所,有观赏价值的民房246间。这其中,又属董家的东西两所四进院落和张家的“九连环”套院最为有名。所谓“九连环”就是由九个相对独立的小院落互相连接组成一个大院落,形如九宫格。

不过,目前这些多进院和套院均被分拆开,成为独户,分开的小院落由原大家族中的小家庭和外人分别居住。如董家的东院落只有第一和第二进小院通过东西耳房相通,第三和第四进则另开院门。院中的许多小家庭并不知道这房子的历史,更不清楚由谁人所建。

堡内住人,堡外的街道则布满了作坊和小店铺。暖泉的商业区呈一个西窄右宽的三角形,在古代从西边的雁北高原下来,便走到了西古堡北瓮城外的古道上,从这里沿路向东走就会遇到一个岔路口,分开的两条路一条叫上街,它向东延伸,另一条叫下街,它向东北延伸,两条路最后都延伸到一条叫“大街”的路上,“大街”基本由北向南延伸。这个三角形则构成了暖泉古镇的主要商业区。

走在上街和下街上,你会看到古道旁的店铺一家挨着一家,油坊、豆腐坊、小卖店……这些店铺都置身于老房子中,有的老房子已经显出疲态,有的则依然坚如磐石。走在这样的街道上,时间仿佛回溯了几百年。上街和下街的尽头是“大街”,“大街”其实不只是一条街,它的旁边还有一个广场,这个广场是目前整个暖泉市镇的中心。每到集市,“大街”两旁和广场上就摆满了小摊,附近的居民蜂拥到这里,来挑选便宜的和少见的货物。

每当夜幕刚刚降临,暖泉古堡内外的大街小巷上便会穿来悠长的叫卖声,“豆腐干子嘹——”、“烂大豆烂豌豆——”,这时孩童们便会央求大人买,大人们则板起面孔说道,“天天都要吃?”,手却伸进衣兜找零钱。孩子自然吃大半,大人们也会吃一点,放进嘴里细细地尝了然后发表评论,无非是张家的好吃李家的不好吃,但即使是天天评论,也毫不感到厌烦。

对暖泉人来说,吃是一大主题,喝也是一大主题。暖泉地处贫水区,开凿深井打上来的也往往是苦水,不能饮用,只能洗衣喂牲畜,但暖泉人从来不缺水喝,原因就是这里有两眼温泉,泉水甘甜醇美,在暖泉通自来水之前,这是暖泉人主要的饮水来源,直到现在依然有不少人家依赖该泉。暖泉之所以得名,就是因为有这温泉。

其中的一眼温泉在“大街”的西侧,这里有一县级文物保护单位——王敏书院,传说这书院为一元代名叫王敏的工部尚书所建。书院中有一水池叫“逢源池”,温泉便由这水池底部冒出,水池由围墙所挡,以彻底根除污染。书院中还有一魁星楼,俗称凉亭。据说古代读书人考试前都要到这里祭拜,以求一跃龙门。凉亭名副其实,六月盛夏进入其中,立刻会感到沁人心脾的凉快。

逢源池的水分三股外流,一股向东流向北关堡,一股向西暗流100多米后冒出地面——这个水眼叫西龙口,不少人家依然依赖此水,这甚至发展出一个职业——有人专门为别家送水取得收入,取水点就在西龙口。以前在王敏书院以东还有东龙口,目前已被堵住成为地下暗河。还有一股通过凉亭地下流到一个八角形的井里,再通过八角井向外流,这一景观被称为“水过凉亭八角井”。

温泉除供人饮用还承担了灌溉的任务,暖泉市镇外围的大量田地因有一泉水而旱涝保收。这样,饮用、灌溉乃至在其源头修建魁星楼,都说明了一眼泉水完全融入人民的生产生活当中,乃至产生了传说故事。

故事是这么讲的:相传这里有一个神奇的水源,这里的人们便赖此生活。一天夜里,缺水的南蛮子悄悄的将水源偷走,却不小心惊动了当地人,人们纷纷追打南蛮子。南蛮子跑得很快,最终摆脱追打盗得水源,于是南方现在有丰富的水。而南蛮子在逃跑过程中不小心将水源洒出一滴,这一滴落地后立刻变成一个汩汩的泉眼,便是书院中的这一眼。

暖泉人民在意识领域的生活不止有这样的传说故事,从现存的一些建筑遗迹看,这里的宗教和民间信仰是很丰富的。

这些遗迹主要集中在两个地方。一个是西古堡的两个瓮城,如上文所讲,两块巴掌大的地方上集中了数个祭祀场所,既有属于民间信仰的地藏寺、马神庙等,又有受政府推崇的真武庙,还有佛教的广慈庵。到如今,几乎再没人来这里祭拜菩萨、大帝,但一些佛门俗家弟子还是天天在这里念经。在地藏寺院落的偏房内,每天傍晚都有几个佛门俗家弟子朗诵经文。

另一个建筑遗迹集中地是商业三角地,王敏书院的魁星楼自然是一个,上街下街交界处的关帝庙、“大街”附近的奶奶庙和财神庙、被拆掉的龙王庙等等都是人们的精神寄托处。

中国人的信仰往往具有很强的功利性,给哪个神建庙就要向哪个神索取,需要索取的方面多,建的庙宇就多。反过来也可以说,庙宇越多说明当地人对自己生活的考虑越多。暖泉的情况也是这样,暖泉的祭祀场所基本在清朝修建,长期的军事对峙已经结束,和平环境下的人们便开始经营起自己的日常生活来,他们期望着神的庇护会给他们带来更好的生活。

2005年,由建设部和国家文物局公布的第二批中国历史文化名镇中,暖泉名列榜首,这得益于其典型的古建筑和质朴的古风。

和平年代的暖泉,它的每一天都在安闲中开场谢幕,人们似乎并不急于去干大事业,而是满足于自在之中安享生活。如火如荼的现代化似乎只存在于外面的世界,而这里的人却习惯住在堡垒似的古屋里,喜欢喝西龙口吐出的泉水,上街吸遛一碗盛满辣椒油的粉陀,天黑了就买一纸包烂大豆,一边吃一边给孩子讲那从前的故事。

这个长城沿线典型的军事城堡群,坚实的堡墙和高大的堡门告诉你这里曾是杀声震天的古代战场,这里的人民总是在战争中首当其冲。但只有遭受了苦难才更珍惜生活的美好,才会安享和平的乐趣。

中国的辽阔国土上有一条非常著名的地理分界线——400毫米等降水量线,它分开了中国的干旱区和湿润区。正是由于这种降水量的区别,两种截然不同的生产方式产生了:畜牧与农耕。在中国古代历史上,这条分界线以北的游牧民族由于生产力的不稳定和军事力量的强大,曾经屡屡南下侵扰分界线以南的中原农耕民族,掠夺财富和人口,中原王朝则不断进行反击。

这种掠夺与反掠夺几乎贯穿了中国整个封建社会史。中原王朝出于安全考虑,不断在这条等降水量线附近修建防御工事。假如坐飞机在这一带的上空兜一圈,你一定会看到大地被分成一条条、一格格的,条条的是历代修建的长城,方格的则是城堡,都是防御工事。

在北京正西200公里处的一个小盆地中,这种方格显得异常密集,相传这里有“八百庄堡”,“逢村便是堡”。这个1000多平方公里的小盆地叫壶流河盆地,位于河北省蔚县境内。据蔚县1985年的文物普查数据,当时县域内保存的古堡近300座。由于自然和人为破坏,目前这一数量已经减少到150座左右。

至于这些古堡的修建时间,正史中并未明确记载,蔚县文物部门的说法是明代。蔚县明代时称蔚州,从《蔚州志》、《宣化府志》等地方志中屡屡出现的“民堡土筑”等字眼中推测,明代一说站得住脚。

在这数量众多的古堡中,蔚县暖泉镇的西古堡可算做首屈一指,它也是目前少数被保护的古堡之一。在暖泉市镇的弹丸之地上,依次排开三座古堡。数百年来,暖泉的人民便是在这三座古堡内外繁衍生息。这些古堡是当年边地人民与强敌作战的产物,它凝聚的是鲜血和杀气。但是当你今日走进这古堡之中,感受到的却分明是安闲与自在,宁静的古堡中人们慢慢去担水,慢慢的去逛街,或是干脆在堡门口坐下享受阳光,强悍的城堡只是安闲生活的一个反衬。

暖泉三堡

明代北京西北方用于抵御蒙古侵扰的长城有内外两层,紫荆、倒马是都是内长城关隘,蔚州位于二关之西北,是二关的屏障。在明代,如果说京师之安危系于紫荆、倒马二关,那么紫荆、倒马二关之安危系于蔚州,而蔚州之安危则与暖泉古镇紧密相连。

蔚县的地形分为南、中、北三部分,南部和北部都是山区,是山西恒山向西延伸的余脉,中部是由壶流河冲积成的盆地,两条山脉在盆地西部逐渐合拢成一道狭隘的山口,暖泉古镇就坐落在这个山口上,从这个山口向西就是雁北高原,游牧民族的无数次侵扰都是最先由雁北开始的。而蒙古骑兵一旦从暖泉这个山口突破,就会一举通过壶流河盆地进击紫荆关。

暖泉有“三堡六巷十八庄”之称,三堡指的是西古堡、中小堡和北官堡,三堡互成犄角之势,西古堡在西南,中小堡在西古堡之东,北官堡则在另两堡东北,一旦战事爆发,三堡可互相支援、配合作战。三堡构成了古镇的骨架,而它们也正建筑在从雁北通往壶流河盆地乃至华北平原的古道之上。可见,这些古堡的建设完全是为军事之用。

三堡中西古堡与北官堡规模较大,均呈200多米的正方形,堡内有居民200户左右。中小堡规模较小,呈一南北长约150米、东西宽约50米的矩形,堡内居民不到100户。

当地人普遍的看法是,北官堡在三堡中建成年代最早。目前北官堡的堡墙已经损毁不少,东西两侧均损毁大半,只有东北角保存较完整,堡墙的宽度有两三米。北官堡唯一的堡门在文革中遭到过破坏,幸主体未遭毁坏,堡门位于堡南,高10米左右,宽12米左右。小小的堡有这样厚实的城墙和高大的堡门,也能反映出当时军事斗争的残酷。这个堡门最吸引人的是其上的歇山顶城楼,歇山顶中国建筑屋顶的一种形式,在等级森严的中国古代社会,该形式仅次于建造皇家建筑的庑殿顶,可见该堡的规格比较高。确实,从其名字中可知该堡为政府所管的官堡,以区别于民堡。

西古堡和中小堡都是民堡。中小堡规模较小,其内也无引人注目的建筑和工程等,目前该堡堡墙损毁很严重,大半已荡然无存,只留一较小的堡门比较完整。而西古堡除东堡墙损坏外,基本主体结构较完整。

西古堡可以说是蔚县境内最有代表性的古堡,其集“古城堡、古寺庙、古戏楼、古民居”为一体。城堡的堡墙和堡门比起北官堡来毫不逊色。该堡有南北两门,两门外各有一个瓮城,体现出对该堡的军事防御功能。但军事斗争的残酷不代表人民生活只围绕军事而转,南瓮城小小一块地方集中了地藏寺、戏楼、马神庙、三义庙、观音店、广慈庵,北瓮城原有九天阁、钟鼓楼、真武庙(均在文革中遭到了破坏)。另外,堡内有大量的古民居。2006年,西古堡正式成为全国文物保护单位。

古堡生活

自明朝以将,暖泉人民便生活在这古堡内外,从基本的吃住到繁荣的商贸、祭祀等活动,无一不与这古堡相联系。军事斗争的残酷并不代表人民生活只围绕军事而转,人民总是寻求着自己的世俗和精神生活,一旦战事停止,人们就会安闲的享受和平。从清朝开始,蔚县和附近地区已经不再是边境,而是内地,地域角色的变化使得这里的人民越来越注重自己的生活。

暖泉古人对住房非常讲究,三个堡内满是四合院和套院,院内正房、偏房均为砖木结构。房屋青砖坚实平整、勾缝细腻,屋顶拱圆、青瓦密合,整座房屋坚实如一座堡垒。格窗全为木制,以油料彩绘,不少屋顶栋梁还绘有精致的图案。院内以条石做台阶,以青砖铺地,那些断裂的青砖和条石上深深的印痕显示着这院落经历过不知多少代人。即使在一些被废弃的房子中,你仍能看到油绘的栋梁依然有亮泽。

三堡中的民居以西古堡最为有名,据当地文物部门资料显示,堡内有传统民居180所,其中“九连环”套院3所,四合院49所,有观赏价值的民房246间。这其中,又属董家的东西两所四进院落和张家的“九连环”套院最为有名。所谓“九连环”就是由九个相对独立的小院落互相连接组成一个大院落,形如九宫格。

不过,目前这些多进院和套院均被分拆开,成为独户,分开的小院落由原大家族中的小家庭和外人分别居住。如董家的东院落只有第一和第二进小院通过东西耳房相通,第三和第四进则另开院门。院中的许多小家庭并不知道这房子的历史,更不清楚由谁人所建。

堡内住人,堡外的街道则布满了作坊和小店铺。暖泉的商业区呈一个西窄右宽的三角形,在古代从西边的雁北高原下来,便走到了西古堡北瓮城外的古道上,从这里沿路向东走就会遇到一个岔路口,分开的两条路一条叫上街,它向东延伸,另一条叫下街,它向东北延伸,两条路最后都延伸到一条叫“大街”的路上,“大街”基本由北向南延伸。这个三角形则构成了暖泉古镇的主要商业区。

走在上街和下街上,你会看到古道旁的店铺一家挨着一家,油坊、豆腐坊、小卖店……这些店铺都置身于老房子中,有的老房子已经显出疲态,有的则依然坚如磐石。走在这样的街道上,时间仿佛回溯了几百年。上街和下街的尽头是“大街”,“大街”其实不只是一条街,它的旁边还有一个广场,这个广场是目前整个暖泉市镇的中心。每到集市,“大街”两旁和广场上就摆满了小摊,附近的居民蜂拥到这里,来挑选便宜的和少见的货物。

每当夜幕刚刚降临,暖泉古堡内外的大街小巷上便会穿来悠长的叫卖声,“豆腐干子嘹——”、“烂大豆烂豌豆——”,这时孩童们便会央求大人买,大人们则板起面孔说道,“天天都要吃?”,手却伸进衣兜找零钱。孩子自然吃大半,大人们也会吃一点,放进嘴里细细地尝了然后发表评论,无非是张家的好吃李家的不好吃,但即使是天天评论,也毫不感到厌烦。

对暖泉人来说,吃是一大主题,喝也是一大主题。暖泉地处贫水区,开凿深井打上来的也往往是苦水,不能饮用,只能洗衣喂牲畜,但暖泉人从来不缺水喝,原因就是这里有两眼温泉,泉水甘甜醇美,在暖泉通自来水之前,这是暖泉人主要的饮水来源,直到现在依然有不少人家依赖该泉。暖泉之所以得名,就是因为有这温泉。

其中的一眼温泉在“大街”的西侧,这里有一县级文物保护单位——王敏书院,传说这书院为一元代名叫王敏的工部尚书所建。书院中有一水池叫“逢源池”,温泉便由这水池底部冒出,水池由围墙所挡,以彻底根除污染。书院中还有一魁星楼,俗称凉亭。据说古代读书人考试前都要到这里祭拜,以求一跃龙门。凉亭名副其实,六月盛夏进入其中,立刻会感到沁人心脾的凉快。

逢源池的水分三股外流,一股向东流向北关堡,一股向西暗流100多米后冒出地面——这个水眼叫西龙口,不少人家依然依赖此水,这甚至发展出一个职业——有人专门为别家送水取得收入,取水点就在西龙口。以前在王敏书院以东还有东龙口,目前已被堵住成为地下暗河。还有一股通过凉亭地下流到一个八角形的井里,再通过八角井向外流,这一景观被称为“水过凉亭八角井”。

温泉除供人饮用还承担了灌溉的任务,暖泉市镇外围的大量田地因有一泉水而旱涝保收。这样,饮用、灌溉乃至在其源头修建魁星楼,都说明了一眼泉水完全融入人民的生产生活当中,乃至产生了传说故事。

故事是这么讲的:相传这里有一个神奇的水源,这里的人们便赖此生活。一天夜里,缺水的南蛮子悄悄的将水源偷走,却不小心惊动了当地人,人们纷纷追打南蛮子。南蛮子跑得很快,最终摆脱追打盗得水源,于是南方现在有丰富的水。而南蛮子在逃跑过程中不小心将水源洒出一滴,这一滴落地后立刻变成一个汩汩的泉眼,便是书院中的这一眼。

暖泉人民在意识领域的生活不止有这样的传说故事,从现存的一些建筑遗迹看,这里的宗教和民间信仰是很丰富的。

这些遗迹主要集中在两个地方。一个是西古堡的两个瓮城,如上文所讲,两块巴掌大的地方上集中了数个祭祀场所,既有属于民间信仰的地藏寺、马神庙等,又有受政府推崇的真武庙,还有佛教的广慈庵。到如今,几乎再没人来这里祭拜菩萨、大帝,但一些佛门俗家弟子还是天天在这里念经。在地藏寺院落的偏房内,每天傍晚都有几个佛门俗家弟子朗诵经文。

另一个建筑遗迹集中地是商业三角地,王敏书院的魁星楼自然是一个,上街下街交界处的关帝庙、“大街”附近的奶奶庙和财神庙、被拆掉的龙王庙等等都是人们的精神寄托处。

中国人的信仰往往具有很强的功利性,给哪个神建庙就要向哪个神索取,需要索取的方面多,建的庙宇就多。反过来也可以说,庙宇越多说明当地人对自己生活的考虑越多。暖泉的情况也是这样,暖泉的祭祀场所基本在清朝修建,长期的军事对峙已经结束,和平环境下的人们便开始经营起自己的日常生活来,他们期望着神的庇护会给他们带来更好的生活。

2005年,由建设部和国家文物局公布的第二批中国历史文化名镇中,暖泉名列榜首,这得益于其典型的古建筑和质朴的古风。

和平年代的暖泉,它的每一天都在安闲中开场谢幕,人们似乎并不急于去干大事业,而是满足于自在之中安享生活。如火如荼的现代化似乎只存在于外面的世界,而这里的人却习惯住在堡垒似的古屋里,喜欢喝西龙口吐出的泉水,上街吸遛一碗盛满辣椒油的粉陀,天黑了就买一纸包烂大豆,一边吃一边给孩子讲那从前的故事。

这个长城沿线典型的军事城堡群,坚实的堡墙和高大的堡门告诉你这里曾是杀声震天的古代战场,这里的人民总是在战争中首当其冲。但只有遭受了苦难才更珍惜生活的美好,才会安享和平的乐趣。